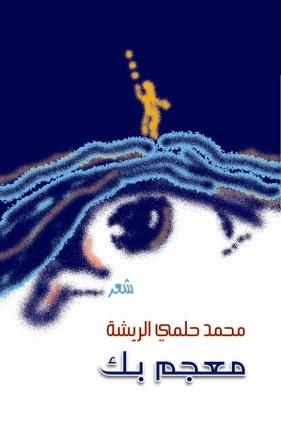

على عتبة عُنوانٍ

جماليّ مُربِك كهذا، تضطر أن تتمهل كي تخلع عنك نظرياتك النقدية المُسبقة،

ومخزونك الأدبيّ، وتتأهب لعبور الضفة الآمنة لهذا البحر الشعريّ إلى العُمق،

حيثُ اللآلئ اللغوية، والصور الشعرية المبتكرة، والأمواج الشعريّة المتمايزة.

يعتقلك عُنوان الكتاب فتتورط به.. تدركُ أنَّ هذا الأفق الشعريّ لن يمتدّ

كالسهل أمام خطواتك، بل يتوجب عليك أن تجتهد؛ تطرح التساؤلات.. تبحث.. ترتقي

سُلَّمَ الأفكار والصور كي تقطف الدهشة الشعريّة.

هكذا، يفرضُ الشاعر شرطه الأول لاقتحام عالمه الشعريّ ألا وهو ضرورة أن تكون

قارئًا يقظًا، يناور النص صعودًا إلى الذروة، فإذا بك تدخل متاهة العنوان لتبدأ

بالتمحيص كي تسلمك مفاتيح القراءة اليقظة، ولأنّ الشاعر قد أطّر هذه التجربة

الشعرية بعنوان: "معجمٌ بك"، تتساءل ما دلالة هذا العنوان؟

تحملُ كلمة "معجم" معناها المعجمي المتداول، غير أنّها ترتبط بعلاقة غير

متداولة مع الكلمة المجاورة لها: "بكِ"، ما يباغت الذاكرة بالتعبير المخزون:

"معجبٌ بكِ"، مُوَلِّدًا "الصّدمة الجمالية" الأولى التي ستشحن القارئ اليقظ

بالطاقة الضرورية للخطوة التالية إلى العُمق، وما يضفي مسحة جمالية على العنوان

كون الشاعر قد وضع الحرف الأول (م) من اسمه مكان الباء في معجب، فبدا كأنّه

يعترف للملأ أنّه هو الشاعر( م..) معجبٌ بها، والشاعر يُوقّع رسائله بالحرف

الأول من اسمه كعادة بعض الأدباء.

ترتبّ أوراقك، فتجد أنّ الشاعر قد شهَر في وجهك بطاقة العبور الأولى، فتُدرك

أنّه يمتلك معجمًا لغويًّا متفردًا، في محاولة يقظة للخروج عن المكرر المتداول،

وهذا المعجم الذي يمثل مشروعه الشعريّ الجديد، المطروح في هذه المجموعة، يرتبط

بالذات الأنثوية ثلاثية الأقانيم: الأنثى، والقصيدة، والذات الأنثوية الرقيقة

القابعة في صدر الشاعر.

وإذ تخطو الخطوة التالية، تتورط ثانية بفصول المجموعة، فتقرؤها بمسار أفقيّ:

"ما قبل، ما بعد، جويس"، فتهرع إلى المخزون المعرفيّ لتتعرف إلى "جويس منصور"

التي كرّس الفصل الثالث لها، بل وضمّن النص بمقاطع من مجموعتها "صرخات". تكتشف

أنّها شاعرة وُلدت لعائلة مصرية سنة 1928، وانضمت إلى الحركة السريالية، وبقيت

وفيّة للمشروع السريالي كتابة وسلوكًا حتى وافاها الأجل في باريس في 28 أغسطس

1986. هذه المعلومات تطرح جانبًا إمكانية أن تكون جويس هي إحدى أقانيم الذات

الأنثوية المرتبطة بهذا المعجم الشعريّ، فالفارق العمري بين كونها من مواليد

1928 وكون الشاعر من مواليد 1958، يطرح جانبًا إمكانية كونها الحبيبة، ويضيء

أمامك احتمال استعمالها كرمز للحركة السريالية، فتعيدُ قراءة فصول الكتاب على

هذا النحو" ما بعد، ما قبل، الحركة السريالية" وتتملّكك الدهشة. تعودُ لتربط ما

بين العنوان وفصول الكتاب فتجد أنه يتماشي مع ما توصلت إليه من إدراك، فالحركة

السريالية تعتمد على الأشياء الواقعية فتستخدمها كرموز للتعبير عن الحلم

والارتقاء بالأشكال الطبيعية إلى ما فوق الواقع المرئي، وقد وصفَ النقاد

اللوحات السريالية بأنها تلقائية، فنية ونفسية تعتمد على التعبير بالألوان عن

الأفكار اللاشعورية والإيمان بالقدرة الهائلة للأحلام، وتخلصت السريالية من

مبادئ الرسم التقليدية في التركيبات الغريبة لأجسام غير مرتبطة بعضها ببعض .

هنا تتساءل: أهي إشارة من الشاعر أنّ نصوصه غير تقليدية، وأنك ستصادف تركيبات

لغوية غريبة بدءًا بـ"معجمٌ بكِ"، وأنّ عليكَ أن تجتهد لتفكك مدلولاتها؟

لقد تخلص الشاعر من

الارتباطات المتداولة بين الكلمات ففجّر طاقاتها وأتى بتركيباتٍ مبتكرة غريبة

وغير تقليدية، تمامًا كما السرياليّ، لكنه مضى ما قبلَ وما بعد السريالية التي

تهتم بالمضمون لا بالشكل، فتبدو لوحاتها غامضة معقدة، فاهتم شاعرنا بالمضمون

كما بالشكل، وأتت نصوصه طازجة شهيّة، تحتاج إلى قارئ مُتذوّقٍ يقظ كي يسبر

جمالياتها.

تعدّت القصائد

مرحلة الإعجاب إلى الهوس إلى الحلول روحين في جسد واحد، وهل أجمل من نصّ يوشوش

في المقطع الخامس من قصيدة "نشيش" (ص30):

بِصَلِيبِكِ

وَدُعَائِي؛

أَقْلَعَتْ عَنْقَاءُ الشَّوْقِ بِرَفِيفِ أَجْنِحَتِنَا/

نَحْوَ مَحْمِيَّةِ

الوَجْد!

أليس النشيش هو صوت

الماء إذا غلى؟! ألا تسمعُ صوت الحبّ وهو يغلي على نار الشوق إذ اتحدت المعشوقة

مع العاشق، فأدّى هذا الاتحاد داخل القصيدة وخارجها إلى انتفاض عنقاء (الشوق)

من رمادها، فكأنّ الشوق انتفض من مواته ليحمل الحبيبين الطائرين (رفيف أجنحتنا)

لينقلهما إلى محمية الوجد؛ هذا المكان الذي يكفل البقاء للأجناس التي قد تؤول

إلى زوال. هنا في هذه المحمية، أو الفردوس الأول، تعود الطبيعة إلى سيرتها

الأولى، فيعود العاشقان إلى طفولة ما قبل الخطيئة، ما قبل السقوط أو الهبوط كما

جاء في النصّ الشعريّ:

كَأَنَّكِ طِفْلَةٌ

تَعِدِّينَ بَاقِي المَسَافَةِ..

كَأَنِّي طِفْلٌ أُعِدُّكِ شَهْدًا لِشَفَا شَفَتَي..

كَأَنَّا طِفْلاَنِ كَبِيرَانِ يَهْبِطَانِ العُمْرَ إِلَى

أَوَّلِه!

(قصيدة "نشيش"، ص29)

محمية كهذه تكفل للعاشقَيْن عدم زوال الوجد واتحاد الذاتين المنفصلتين، فينصهر

الجسدان العاشقان روحين في بوتقة جسد واحد، ما يستدعي سقوط الحركات اللغوية عن

(أحبّكَ- أحبّكِ) إذ سيحيا الاثنان ككيان واحد:

كِتَابَانِ نَحْنُ؛

بِوَرَقةٍ

وَاحَدِةٍ

لِمَوْضُوعٍ

وَاحِدٍ:

أُحِبُّك..

بِكَافٍ

مَفْتُوحَةٍ هِيَ أُفُقُنَا،

وَذَاتُهَا

بِالْكَسْرِ انْحِنَاءً فِي الْعُبُورِ.

( قصيدة "جنوح"،

ص47)

أو:

وَاشْتَعَلْنَا شَمْعَتَيْنِ؛

بِذُبَالَةٍ

وَاحِدَةٍ.

(قصيدة "حواس"،

ص23)

هذا الانصهار

الحسيّ/ الروحي يستدعي تبادل الأدوار النفسية، فيحلّ (هو) في الذات الأنثوية كي

يستميل في المعشوقة الذات الأنثوية، وتحلّ (هي) في الذات الذكورية كي تستميل

فيه الذات الذكورية فيكتمل الكيان العاشق:

أَنَا وَاحِدَتُكِ

هُنَا

إِذًا..

أَنْتِ وَاحِدِي.

(ص23)

هذا هو الشاعر محمد

حلمي الريشة المتورط الأبديّ بالأنثى/ القصيدة التي يعشقها، لذا يشتهيها الأجمل

بين النساء، بينَ القصائد.

ف

ف