ف ف |

| شعر مترجم |

|

ندوة - هونج كونج

لشيء ما لم يحصل أن أرّقني هاجس زيارة العالم

الجديد، و الولايات المتحدة تحديدا، و حتى لمّا

كان يدهمني غامض الشوق إلى ربوعه تستقيم، و للتّو،

في وجداني أصقاع بعينها، الأرجنتين في المقام

الأول ثم الشيلي.. حتى البرازيل لم تكن تعني لي

شيئا لسبب لا أدريه. كنت، و لمّا أزل، مشدودا إلى

البلدان الخبيئة التي لا أعرفها شديد المعرفة، إن

جغرافيا أو تاريخيا أو ثقافيا، مثل فيلّندة..

أرمينيا.. اللاّووس.. في حين إن الولايات المتحدة،

و من فرط هيمنتها الكونية و فائض استهلاك صورتها

النّمطية المبهرة عبر وسائط السياسة و الإعلام و

الموسيقى و السينما و الأدب.. أكاد أقول بأني أحيط

بكبريات أمورها و مستدقّاتها، بل و هيّئ لي أن أرى

في طفولتي الرئيس دوايت إيزنهاور في زيارته للمغرب

حيّا، محفوفا بهالته الأمريكية الجاذبة.. كان على

مرمى حجر من ناظري البرئ. فإلى عهد غير بعيد كانت

فرنسا و الولايات المتحدة مدار استقطاب أفئدة فئات

واسعة من جيلي.. و لربّما كان انجذابي إلى هذه

الأخيرة أقوى و أوثق و من ثمّ تشرّبي لأكداس من

المعارف الجغرافية و التاريخية عنها مدفوعا، هكذا،

إلى نوع من التّملك الرمزي لبلد أقرب إلى الخرافة

منه إلى الواقع المتعيّن، و هو تملّك سيتوطّد أكثر

مع شغفي المكين بالموسيقى الأفرو – أمريكية،

موسيقى السّول و البلوز و الغوسبّل؛ فكان أن

راكمت، على مرّ سني المراهقة، عشرات الأسطوانات

لمغنّين سود كانوا يستثيرون في مكامني لواعج روحية

هائلة.. ثم ليتوّج بأولى قراءاتي للمترجمات،

العربية و الفرنسية، من الأدب الأمريكي.. أعمال

مارك توين و إرنست همنغواي على وجه الخصوص..

يا ما قادتني خطاي إلى جغرافيات متنوّعة لطالما

اندرجت، بالنسبة لي، في دائرة المجهول رغما ممّا

كان متداولا عنها من معلومات تمسّ النظام السياسي

و المجتمع و الاقتصاد و الثقافة و الفنون و إذن، و أنا أتوصّل بدعوة للمشاركة في ملتقى شعري و نقدي عالمي انعقد بالولايات المتحدة صيف هذا العام، قلت مع نفسي.. لأذهب.. لأستكمل خبرتي الشخصية الميدانية بمعاينة القطب الآخر في معادلة الرّعب التاريخي و العسكري التي لشدّما أمسكت برقاب أمّنا الأرض إلى حدود انهيار جدار برلين و تقوّض المنظومة الاشتراكية. لكن لم تكن هذه الرغبة لوحدها ما حضرني ساعتها بل حضرني معها، و بإلحاح، مشكل التواصل اللغوي.. ما العمل مع إنجليزيتي جدّ المتواضعة في تلك الطاحونة الأنجلوفونية.. ثم حضرتني، مثلما كانت قد حضرتني منذ سنوات خلت و أنا في زيارة ثقافية لماليزيا، تلك المفارقة التي اقتضت أن يكون ولداي أنجلوفونيّين عن الآخر، بينما ضيّعت أنا ما استحصلته خلال فترة تعليمي الثانوي من مدارك، قابلة للتطور، في اللغة الإنجليزية.. في ماليزيا كانت لعبة مداراة المواقف المكلّفة تواصليّا ناجعة إلى حين، و كان يكفيني كلّما شاءت لي لحظات تعيسة ما أن أجيب دوما و أبدا، حالما يبادرني المنظّمون بإنجليزيتهم اللّندنية الرفيعة، بالمردّدة السحرية، المسكوكة " OK" و لو كان الأمر يتعلّق، مثلا، بجزّ رقبتي.. "اللّي ليها.. ليها".. لكنّي و أنا أرى شاعرا فيتناميّا يقرأ شعره و يتواصل بإنجليزية سليمة سرعان ما أمعنت التفكير في كيف تأتّى لفيتنامي، بعيد جغرافيا عن أمريكا بل و عطن قنابل النّابّالم ما زال يزكم مسامّ غابات بلاده المداريّة.. كيف أمكنه، و ضميره ما انفكّ ناقما عليها أن يحسم أمره، ببراغماتية بليغة، مع لغة ذات سيادة كونيّة و ذلك قبل أن تكون بريطانية أو أمريكية.. أوسترالية أو نيوزيلاندية.. في حين إني أنا الأقرب منه إليها من حيث الجغرافيا ولا يجمعني معها، شخصيا "إلاّ الخير و الإحسان".. بل لأقل مودّة روحية حميمة.. لم أوطّد بعد نيّتي لتحسين أدائي التواصلي بها اعتمادا على رصيدي السابق المتواضع فيها..فكّرت، مثلا، في أن يرافقني أحد الولدين الأنجلوفونيّين ليخفّف عني وعثاء المآزق اللغوية المتوقّعة و أعفي، بذلك، ذهني من وسواس اللغة، لكن ابني الأكبر كانت تمنعه إكراهات أكاديمية تحتّم عليه السفر إلى سويسرا في نفس تاريخ سفري، أمّا الأصغر الذي يدرس بإحدى الجامعات الصينية و بعد أن نال شهادته في اللغة الصينية قرّر استئناف دراساته العليا بالإنجليزية فكان أن قبلته إحدى الجامعات الهندية و من ثمّ انشغاله بتدبير شأن رحيله من الصين إلى الهند أكثر من حماسه لاصطحابي إلى بلاد العمّ سام.. و إذن فلأذهب لوحدي.. و ليكن ما يكون.. "اللّي ليها.. ليها".. لحسن الطالع، قلتها لنفسي، إن حفيدة أختي، المقيمة بفرنسا و الطالبة بجامعة السوربون، المتمرسة نسبيّا باللسان الإنجليزي، ستكون هناك على مدى جزء، و لو يسير، من تاريخ وجودي في الدّيار الأمريكية، ثم إني سألتقي خلال أسبوعي الأول إليزابيث، طالبتي السابقة بالمغرب، و من بعد طالبيّ السابقين الآخرين، الزوجين مانويلا و مارشال، ممّا سيقلّل، يقينا، من وطأة المشكلة، أمّا الأسبوع الثاني الذي سأقضيه في الملتقى الشعري و النقدي "فمدبّرها حكيم"، الأساسي أن مداخلتي مترجمة إلى الإنجليزية.. و كذلك كان..

و أنا أتأهّب للسفر لم تكن لي انتظارات خارقة...

كنت مطعّما، رمزيا، بأمريكا التي في البال..

بأمريكا التي أمدّتني بقسط واف من أسباب تربيّتي

الكيانيّة.. ما زلت أستحضر أفضالها عليّ من حيث

التقليعات اللّباسيّة: سراويل جينز و جاكيتات

بسيطة لكن أنيقة و أحذية رياضية سابقة لأوانها..

من حيث الارتقاء الخيالي: جرعات موسيقية أكثر من

مزيدة: أغاني لويس أرمسترونغ، أوتيس ريدينغ، أريثا

فرانكلين، ويلسن بيكيت، جيمس براون، وودي غيتري،

إلفيس بريسلي، راي تشارلز، تينا تورنر، ويثني

هيوستون، بوب ديلان..؛ مآدب سينمائية باذخة:

"كازابلانكا"، "شرق عدن"، "قصة الحيّ الغربي"،

"كاتش 22" "موبي ديك"، "شمس خضراء"، "اللّون

القرمزي"، "رجالات الرئيس"، "تحليق فوق عشّ

الكوكو"، "القيّامة الآن"، "العرّاب"، "العودة إلى

البيت"، "هير"، "إنديانا جونز"، "فورست غامب"،

"الملك الأسد"، "الإسكندر الأكبر"، "أفاتار"..؛ و

أسماء سامقة، مخرجين، كإيليا كازان و كيم فيدور و

جورج لوكاش و روبير وايز و سيدني لوميت و مايك

نيكولس و ميلوش فورمان و ستيف سبّيلبرغ و وودي

ألان و مايكل مور..؛ و ممثّلين، كأورسون ويلز

وجيمس دين و مارلون براندو و سبّنسر تريسي و

غريغوري بّيك و سيدني بّواتيي و آل بّاشينو و توم

هانكس و دينزل واشنطن.. و ممثّلات – أيقونات،

كمارلين مونرو و ريثا هايوارت و ناتالي وود و مذ وعيت و أنا مدرك لمآثرها و محامدها احتسابي لجرائرها و مثالبها.. فلا أستطيع أن أمحو من ذاكرتي، مثلا، ما كنت أشاهده في طفولتي من أكياس طحين و علب حليب و جبن مكتوب عليها بخطّ أحمر برّاق "مساعدة من الشعب الأمريكي"، مثلما لا أقوى على تجاهل كون مخابراتها كانت وراء إجهاض التجربة الديمقراطية النّاشئة في الشيلي و الإطاحة بالرئيس الكاريزمي سلفادور أليندي و تسريع ممات الشاعر الكبير بّابلو نيرودا غمّا على بلده الذي عاتت فيه الإمبريالية الأمريكية جرما و إفسادا و فوضى ما شاءت لها غلواؤها و مصالحها.. و قبل هذا و بعده تدخّلاتها في كوبا و بّنما و العراق و أفغانستان.. تماما كما لا يمكن أن تعفي، بالنسبة لي، منارات ديمقراطيتها و ريادتها و رقيّها على لطخات عصابات الكوكلس كلان العنصرية و المافيا.. على آفات العنف الممنهج و المخدّرات و المثليّة الجنسية.. المشينة و المقرفة. مع ذلك، هناك دوما ذلك الشّق الشعري، الحالم، في الهوية الأمريكية، و لعلّه ما شدّني، و لا يزال، إلى النموذج الأمريكي.. فلمّا نزلت كتائب مشاة البحرية الأمريكية، بقيادة الجنرال دوايت إيزنهاور، في سواحل النّورماندي الفرنسية لتحرير أروبا من القبضة النازية لم يكن المشهد فقطّ مشهد جنود غلاظ شداد و جزمات مخشوشنة.. تؤثّثه شاحنات "الدّودج" المدرّعة و رشّاشات "الوينشستر" الفتّاكة.. بل كانت إلى جوار هذا سيارات الجيبّ "الويليس" الغريبة و أفواه تمضغ العلك و آذان تطرب لأغاني فرانك سيناترا.. ففي عزّ الحمأة الإيديولوجية اليسارية كان ولائي، متبصّرا، للصيغة الاشتراكية الديمقراطية، التي تستدمج، بالضرورة، زبدة القيم الأمريكية، و معها ولائي لأسماء مبرّزة في العائلة الاشتراكية الديمقراطية.. لوزراء أولّين رائعين من محتد السويدي أولف بّالم و الألماني ويلي براندت و النّمساوي برونو كرايسكي.. من الرّعيل الأول، و الإسباني فيليبّي كونزاليس و البرتغالي ماريو شواريس و الفرنسي ليونيل جوسبان.. من الرّعيل الثاني، و يا ما جرّ عليّ ولائي ذاك موجات شنآن، أخويّة و متمدّنة بطبيعة الحال، مع أصدقاء و رفاق جامعيّين كانوا متعصّبين، حدّ العماء، للنموذج السوفياتي أو الصيني أو الكوبي، لفلاديمير لينين و ليون تروتسكي و ماوتسي تونغ و فيديل كاسترو.. و في جعبتهم دوما تلك التّهمة الجاهزة "البرجوازية الصغيرة"، ذات الوقع زمنئذ، و التي يرمون بها كل امرئ له اعتناقات ليبرالية و لوكانت مستنيرة.. فحتى الشبّيبات الأروبية اليسارية، في هواها الإيديولوجي، و التي زعزعت طمأنينة العواصم الرأسمالية، باريس، روما، برلين..؛ في أثناء ستّينيات و سبعينيّات القرن المنصرم، كانت، رغما من طهرانيّتها اليسارية، لا تجد غضاضة في ارتداء الجينز الأمريكي و إسدال شعر الرأس على عواهنه، على طريقة الهيبّيز الأمريكيين و تتخذ لها عقيدة موسيقية أغاني الكونتري الأمريكية النضالية التي كان يصدح بها كلّ من وودي غيتري و بوب ديلان و جون بيز..؛ و ذلك بالموازاة من استلهامها، في هبّتها الثورية التاريخية، للكتابات الفلسفية النقدية لهربرت ماركوز و الخصال الكفاحيّة للأفرو – أمريكية إنجيلاّ ديفز.. من هنا تفهّمي، مثلا، إشاريّة أن يحدس زعماء، من قلب المنظومة الاشتراكية الحصينة، حكمة الانفتاح، و لو بحذر، على أمريكا و التّودد، بالتالي، إلى سياساتها و اختياراتها الاستراتيجية متحمّلين، كنتيجة، وزر الاتّهام بالتحريفيّة، إن لم تكن الخيانة، الإيديولوجية و الانبطاح لإملاءات الإمبريالية، مثل اليوغوسلافي جوزيف بروز تيتو و الروماني نيكولاي تشاوشيسكو، حتى ماوتسي تونغ لم يكن ينتظر، ليس أكثر، سوى نضوج الميقات التاريخي المرسوم للمصالحة مع الغريم الإيديولوجي، و لم تكن مباراة كرة الطّاولة التي جمعت الفريقين الصيني و الأمريكي سوى تعلّة لهبوط طائرة "وان إير فورس" الرئاسية الأسطورية التي تقلّ ريشارد نيكسون و وزير خارجيته هنري كسينجر في مطار بكين و ترديد نغمات النشيد الوطني الأمريكي في سماء الصين التي ما إن استثبّ الأمر فيها للعلامات التجارية الأمريكية العابرة للقارّات، مثل كوكاكولا و ماكدونالد..؛ لأغاني مايكل جاكسون و السينما الهوليوديّة، حتى هرعت الشبيبة الصينية ليس فقط إلى ارتداء سراويل الجينز و القمصان الرهيفة الأمريكيه بل و إلى اتخاذ، من غير ما حرج كان، أسماء شخصية، من قبيل جون و طوني و هارولد و روبرت و أرشيبالد.. ريبيكا و كاثرين و جوليا و ليسلي و جين..؛ بديلا عن الأسماء الصينية التقليدية.

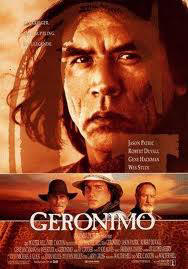

هناك دوما ذلك الشّق الشعري، الحالم، في الهوية الأمريكية، لذا فبقدر ما يتلامح الرئيس ريشارد نيكسون، في الشريط السينمائي الذي يصوّر سيرته الحياتية و السياسية، و الذي قام ببطولته، و باقتدار، الممثّل البريطاني جون هوبّكنز، بمثابة فضلة بروتوكولية ليس إلاّ في ماكينة السلطة الأمريكية، الشيء الذي يقرّ به هو نفسه في إجابته الكابية لفتاة أمريكية متمرّدة انهالت عليه باللّوم جرّاء إخلافه لوعوده الوردية التي غلّف بها حملته الانتخابيّة الرئاسيّة.. ففي لقطة دالّة ضمن الشريط يجيبها قائلا: إنها قوّة النّسق يا بنيّتي و غلبته.. ليس أكثر.. هناك فرق بين مجّانية الخطابة السياسية المنمّقة و المصالح الحيويّة للّوبيات المالية و التّروستات الصناعية و التجارية و المجمّعات العسكرية الجبّارة.. و في الحملة الانتخابيّة لباراك أوباما كان بمقدور تلك اللاّزمة الاستعاريّة المجنّحة "نعم.. نستطيع" أن تفتح له، هو الأفرو – أمريكي، بوّابة البيت الأبيض على مصراعيها و تقعده في سدّة الرئاسة.. شيء كهذا، سابقة من هذا الطّراز، لا يمكن أن يقع / تقع سوى في أمريكا.. إنه الوجه المبطّن لشاعريّة أمريكا، للحلم الأمريكي، للجاذبية الأمريكية.. حتى عندما تخالجني فكرة زيارتها غالبا ما تكون أمنيّتي لو أذهب إليها عن طريق البحر ممتطيا ظهر إحدى السفائن البخارية الهائلة: "التّايتانيك".. "كوين إليرابيث".. "لوهافر".. و حيث تمتد الرحلة لأسابيع أقتطف فيها متعة – مجازفة الخوض في لجّة أوقيانوس متطاول كالأطلسي و أنزجّ، راغبا، في سديميّته، تخوميّته، و مجهوليّته، مستنصتا، دفعة واحدة، لغط أحياء أطلانتيد الثاوية، كما تمثّلها الخيال الميثولوجي الإغريقي، في قعره السحيق، و حشرجة الموتى القاطنين في مجاز قصيدة "المقبرة البحرية" للشاعر المفلق جان بول فاليري.. عندما يحصل هذا غالبا ما يرنو خاطري إلى الجنوب الأمريكي، الزراعي، المحافظ، و الأصيل.. إلى ولايات جورجيا، ألاباما، و لويزيانا.. حيث النّواة الصّلبة لبهاء أمريكا، و حيث الحضور المائز لسودها الجميلين.. لأجساد، لنبرات، لحركات، لكأنمّا هي موسيقى خالصة.. لكأنّما هي شعر صاف.. أفلم تلتقط عين فديريكو غارسيا لوركا الوثّابة.. مخيّلته المفطومة على حرارة المعيش الغجري و المتوسّطي، في أثناء زيارته لأمريكا التي انفرز عنها ديوانه المتحف "شاعر في نيويورك"، مدى الكثافة الشعرية التي يسبغها السّود على الحياة الأمريكية معتبرا إيّاهم استعارة أمريكا الحيّة، ملحها المستطاب، متخيّلا الوجه الآخر المحتمل لأمريكا محرومة، فرضا، من دمها الأسود الفوّار، من نطفتها الإفريقية المتأجّجة.. من أبنوسها الآدمي المتماوج في نصاعة نهاراتها الفاقعة ابيضاضا.. لكني ها أنذا، و ضدّا على استيهاماتي اللاّمتحقّقة، ألقاني أربط حزام السلامة في طائرة البوينغ قيد الإقلاع و لا أرى شيئا من الأوقيانوس في غمرة ليل بهيم استغرقته، أو تكاد، رحلتها من الدار البيضاء إلى نيويورك.. و ها أنذا أبرح مطار جون فيتزجيرالد كيندي متّجها صوب الفندق النّيويوركي الهادئ في حيّ لونغ آيلاند، و إذ استرجعت بعضا من تماسك البدن و المزاج كليهما رتّبت، مسرعا، أغراضي ثم قمت بتفقّد بريدي الإلكتروني فقرأت، من بين ما قرأت، رسالة من قريب عائلي لي يقيم بفرنسا يقول لي: ها أنت، إذن، في بلد جيرونيمو".. لتكن إقامتك طيّبة.. لكنّي، و لربّما بأثر من تراثي الروحي الشخصي الأفرو – أمريكي، و أيضا جرّاء ما شاهدته عيناي، في المسافة بين المطار و الفندق، من حضور قويّ للسّحنات القرمزيّة في الجادّات و الشوارع و الحدائق العامة، غمغمت.. كان الأجدر أن تقول بأني في بلد "مارتن لوثر كينغ".. و لعلّي كنت مهيّئا لهذه المشهديّة و ذلك حتى قبل أن أرى بأمّ عيني دفق هذه الاستعارة الحيّة.. نثار هذا الملح المستطاب.. أبدانا و ملابس مزركشة و لكنات أمريكية ساحرة مرصّعة بفحولة إفريقيا و زمهريرها، أمّا سلالة "جيرونيمو"، المتمرّد الهندي الأحمر الذي شكّل شوكة في حلق كتائب الجنرال جورج كروك، فقد ذابت في النسيج المجتمعي الأمريكي و لم تتبقّ منها سوى جموع قليلة، كنت قرأت عنها، تحيا وفقا لتقاليدها الموروثة في معازل، هنا و هناك، في الرّحابة الأمريكية و بخاصة، كما أبلغتني مانويلا عند لقائنا، في ولاية نيو ميكسيكو الجنوبية القاحلة.. كان عليّ، إذن، أن أتريّث حتى وصولي إلى ولايتي ويسكنسن و مينيسوتا لكي يتاح لي أن أتفرج، ضمن إحدى فقرات الملتقى، على رقصة تقليدية قدّمتها عائلة هندية حمراء و أنصت، أيضا، إلى أغنية من الرّبيرتوار الهندي التقليدي لأخوين هنديّين يسخّران فيها إيقاعات موسيقى الرّابّ ضمن توليفة أدائية شائقة.. ثم أن أرى، و نحن في نزهة نهريّة بأعالي نهر المسيسيبّي، تمثالا ضخما لأحد زعماء الهنود الحمر، منتصبا في وقفة فخورة لأقول في نفسي من يدري فقد يكون هو صاحب الخطبة الأخيرة أمام الرجل الأبيض على نحو ما يحكي عنه، شعريّا، محمود درويش في قصيدته الفاتنة.. كانت بحوزتي خمسة أيام لا غير لأرى خلالها ما كنت اخترت، أصلا، رؤيته في نيويورك المترامية الأطراف و ذلك قبل أن أشدّ الرّحال إلى شيكاغو. و لأنّي على موعد مع كنزة، القادمة من باريس، و إليزابيث، الآتية من واشنطن، حيث تشتغل في أحد المكاتب الحكومية، فقد نزلت من غرفتي في الميقات المحدّد للقياهما و من ثمّ نستقلّ قطار الأنفاق من أقرب محطة في اتجاه جامعة كولومبيا حيث ينتظرنا طلبة أمريكيون و فرنسيون و صينيون و كوريّون و هنود حضّروا غذاء شواء على الطريقة الأمريكية، احتفاء بنا، في حديقة الجامعة. و أنا ألتهم شهيّ الأكل و أدردش مع أفراد المجموعة كانت تستبدّ بي لهفة زيارة مرافق الجامعة العتيدة و قاعاتها و مدرّجاتها.. و إن هي إلاّ سويعات حتى كان لي ما أردت فإذا بي يلفظني هذا الجناح إلى ذاك، هذا المدرّج إلى ذاك، متوقّفا بالمكتبة الزّاخرة بشتى أصناف المعرفة و متفرّجا، إثرها، على فصل من مسرحية تتدرّب عليها فرقة طلاّبية، متحرّيا، عبر هذا و ذاك، عن جناح الدراسات الإنسانية عساي أصادف أستاذة الدراسات الثقافية، الأكاديميّة الهندية الذّائعة الصّيت غياتري سبّيفاك التي تشكّل بمعيّة مواطنها هومي بهابها و الراحل إدوارد سعيد الثّالوث السّادن لهذا الحقل الدّراسي.. و لكم كانت رغبتي عارمة في أن ألقاها فأزجي لها التحية و أطلب منها، مثلا، مؤّلفها الأخير موقّعا لفائدة ابني الأصغر الشديد إعجابا بها و الذي انتقل إلى الهند، أساسا، ليدنو من نفس المعين الثقافي و الروحي الذي ما فتئ يتغذّى عليه مشروعها البحثي المتميّز.. و لعلّ لفحة شمس تلك الظهيرة هي ما سينبّهني إلى أن الوقت وقت عطلة صيفية و حتى إن لم تكن في نقطة ما من أمريكا فالأغلب أنها، كما دأبها، في جهة ما من جهات العالم. و لأنّ الموتى أضمن من الأحياء فقد ألفيتني، بعيد لحظة، متسمّرا عند باب القاعة المتشامخة التي كان الراحل إدوارد سعيد يحاضر فيها أمام طلبة الأدب المقارن.. أتحسّس قعدته المبجّلة و لسانه الإنجليزي الطليق و زخم إفاداته و تخريجاته فإذا بالبرهة الغامرة إيّاها تتنادى و فاتن التّلوين الذي سيغذقه عليه، عن محبّة و وفاء، مواطنه و صديقه محمود درويش و هو يوضّب له ذلك البّورتريه الأخّاذ ضمن تلك المرثاة الموجعة، بله المدمّرة: نيويورك، إدوارد يصحو على كسل الفجر. يعزف لحنا لموتسارت. يركض في ملعب التّنس الجامعي. يفكّر في هجرة الطّير عبر الحدود و فوق الحواجز يقرأ "نيويورك تايمز". يكتب تعليقه المتوتّر. يلعن مستشرقا يرشد الجنرال إلى نقطة الضّعف في قلب شرقيّة يستحمّ. و يختار بدلته بأناقة ديك و يشرب قهوته بالحليب. و يصرخ بالفجر: هيّا، و لا تتلكّأ. / قصيدة "منفى طباق"، من ديوان "كزهر اللّوز أو أبعد". كان النهار يتنحّى، رويدا رويدا، ليخلفه مساء نيويوركي و لا كلّ المساءات.. فما أدراك ما المساء في هذه الحاضرة الاستثنائية.. و بما أن إليزابيث مضطرة إلى تركنا و أخذ الحافلة نحو واشنطن فقد ودّعناها حسيرين ثم تدحرجنا، ثلاثتنا.. كنزة و بّيير، الصديق الفرنسي، و أنا، نحو أول محطة لقطار الأنفاق وجهتنا هذه المرّة مزار التّايم سكوير و حيث آخر الابتكارات الاستعراضية.. اللّوحات الإشهارية الضوئية المختطّة وفقا لتكنولوجيا مذهلة تتلاشى معها حدود الواقع و الخيال.. صالات الفرجة التي تنتصب فيها مجسّمات ضخمة لملصقات أشرطة سينمائية حركيّة تحظى بجماهيريّة قياسيّة، من قبيل "الرجل الوطواط"، "الحديقة الجيوراسية"، "كينغ كونغ".. و أسفلها مئات الأرفف الملأى بما يغري من علب حلوى و شوكولاته و أقمصة و قبّعات و بطاقات تذكارية.. كلّها تحمل التّميمة الترويجية النّفادة: التّايم سكوير.. في الغداة كنّا على موعد مع نصب الحرية الشهير كيما نعاين كيف تحوّلت جزيرة من أمتار مربّعة لاغير إلى محطّة لصناعة سياحية جبّارة تستثمر رمزية التمثال إلى القيم الأمريكية في حصاد ملايين الدولارات سنويا يتقاسمها متحف صغير و مطعم صغير و رواق لبيع التذكارات و كذا العبّارات التي لا تكلّ عن نقل أفواج السيّاح من مانهاتن في رحلة لا تتعدى ربع الساعة.. أمّا زوالا فلم يكن هناك شيء أفضل من زيارة متحف الميتروبّوليتان، الصندوق الإسمنتي المنيع لصيانة الآلاف المؤلّفة من القطع الأثرية، من مختلف الأزمنة و الجغرافيات، و نادر اللّوحات التشكيلية التي يعزّ العثور عليها في أيّما متحف آخر.. كان علينا أن نذرع جزءا من أروقته اللاّتنتهي ذلك الزوال ثم العودة زوال اليوم الموالي حتى نستكمل باقي معروضاته التي لا تقدّر بثمن.. و لكون السّانترال بّارك على مقربة من المتحف دلفنا إليه متأمّلين ليس فقط ما كان من شساعته التي لا يطولها البصر، بل و أفواج الرّاكضين، ذكورا و إناثا، ممّن طوّقتهم السّمنة في باكر العمر و أصبحت رياضة العدو، هي و صناعات رياضية و طبّية يصل رقم معاملاتها إلى ملايير الدولارات، مخرجهم الممكن من ثخانة بدنيّة تشلّ قسما لا يستهان به من الشريحة الشّابة بأمريكا.. و إذ راودتني، من الفور، صورة الممثل دوستين هوفمان، بجسده الرّشيق، إن لم أقل النّحيف، ضمن شريط "رجل الماراثون"، و هو يجري لاهثا في نفس هذه المماشي المسطورة بعناية في رقعة الحديقة، لكن هربا من مطاردة جهنّمية لم يدرك فحواها، تذكّرت مشروع الحملة التي يقودها الرئيس السابق بيل كلينتون لمحاربة داء السّمنة دفعا لأحد أفدح الأدواء التي تفتك بالجسد الأمريكي العامّ.. الأيام الثلاثة الموالية خصّصناها لزيارة شارع بروداوي و استكشاف مشتل بزوغ أبرز النصوص المسرحية و ألمع المخرجين و الممثّلين الذين دشنوا مشوارهم الفنّي أو كرّسوه في الفضاء الثقافي الأمريكي انطلاقا من إحدى قاعاته، للتّنزه في "تشاينا تاون"، و حيث تنهض صين جاهزة، سحنات و لغات و ألوانا و تعابير، في اللّب من نيويورك، و في "إيطاليا الصغيرة"، الحيّ الموصول، معمارا و معيشا و ذاكرة، برحم الوطن الأمّ أكثر من اندغامه في مجرى اليوميّ النّيويوركي و إيقاعه، و في حيّ هارلم، مأوى ملوّني نيويورك الذين زوبعوا، ذات تاريخ، مخيّلة فديريكو غارسيا لوركا لتنبثق في قصيدته أمريكا أخرى خلاسيّة، هجينة، شعرية بالتّمام.. و تتويجا للإقامة النّيويوركية الحافلة كان لابد من التّعريج، في اليوم الأخير، على قاعة "ديزي" ب "لنكولن سنتر" التي تحيي فيها المغنّية الأفرو – أمريكية الآسرة، نيكول كارتي، سهرة بلوز و جاز مانحين أرواحنا، لساعتين اثنتين، حقنات من فنّ عال و مصفّقين بحرارة لصوت يركب صهوة بحّة نشوانة - أليمة و لا مثلها سائر البحّات.. و أنا أقفز من قطار أنفاق إلى آخر.. و أنا أجوب الأحياء و الفضاءات و الحدائق لم تكن عيني لتسهو عن التّمعن في مفاصل اللّوحة النّيويوركية و تقاطباتها النّاطقة: من بشر مكدودين لم تعد لهم قدرة على التواصل أو حتى الابتسام صاعدين إلى هذا القطار أو نازلين من آخر المحطّات التّحتيّة المعتمة إلى جوقات موسيقى الرّابّ التي تتحلّق حولها الحشود الضّاجة و المتفاعلة في هارلم و برودواي و السّانترال بّارك.. من ظاهر الحال الذي تغلّفه ابتسامة فاترة تصدر عن محيّا مغتربين مصريّين و يمنيّين يبيعون التّراويق أو يعملون في متاجر بسيطة إلى مستضمر دخيلتهم الهشّة و حيث تعشعش نوستالجيا وطن عربي بعيد اقتلعوا منه مجبرين.. من سيارات اللّيموزين الفارهة التي تتبختر متطاولة في الطرقات إلى ذلك النّفر من الناس الذين تدفعهم الحاجة إلى النّبش في صناديق القمامة بحثا عمّا يسدّون به الرّمق، و هنا لا أنسى منظر ذلك المغنّي البوهيمي الشّاب و هو يعزف بقيثارته أنغاما من موسيقى الفولك سونغ بينما صديقته اليابانية النشيطة كنحلة تستخرج من صندوق قمامة موادّ و معلّبات و قنّينات و أشياء أخرى تنظّفها بعناية فائقة عارضة إيّاها على المارّة مدينين، هكذا، نظاما اقتصاديا سرياليّا يذهب من حدّ فائق التّخمة إلى حدّ الخصاص و الفاقة، و لكم أثارني، و أنا أتملّى هذه البادرة النضالية النّوعية، منظر رجل أشقر، سويّ الهندام، ينحني، دونما تردّد أو انحراج، و ينتقي، برويّة و على مهل، أشياء ممّا تعرضه اليابانية و يضعها في كيس بلاستيكي ثم ينسحب لحال سبيله متمتما بكلمات شكر و امتنان.. من واجهات المكتبات الرّاقية التي تبيع آخر الإصدارات بأغلى الأثمان إلى ذلك الأفرو – أمريكي الوديع الذي يضع على الرصيف كتبا مستعملة، لكن صالحة، لمن أرادها مجّانا.. كانت رغبة مانويلا، الكولومبية القحّة، و المتأمركة بقوة الأشياء، التي تحضّر دكتوراه في التصوف الإسلامي بإحدى الجامعات الأمريكية، و زوجها الأمريكي الصميم، مارشال الذي ترك مشاريعه الجامعية جانبا و تفرّغ كلّية لجموع اللاّجئين الفارّين بجلدهم من صنوف الإبادة أو الاضطهاد أو الحاجة إلى نعماء الجنّة الأمريكية المتوهّمة، كانت رغبتهما أن أنزل عندهما في أقصى الجنوب الأمريكي لأستمتع برؤية أمريكا أخرى مغايرة، متصحّرة و مجتفّة لكن لا اكتظاظ ديمغرافي فيها و لا زعيق سيارات، و السيادة فيها للّسان الإسباني.. أستنشق في منزلهما الريفي الهادئ في ولاية نيو ميكسيكو عبق التراب و آنس إلى قطعان الكلاب الوحشية التي تستجير ليلا، مسالمة، بباحته الفسيحة.. و لأنّ زحمة برنامجي لا تسمح لي بنيل هذا الكرم الوفير، و لكون طائرة ستقلّني قريبا من نيويورك إلى شيكاغو لأمكث فيها يومين فقط في انتظار أن يلقاني مبعوث من لدن منظّمي الملتقى و يأخذني بالسيارة إلى ولاية ويسكنسن، فلقد حزّ في نفسي أن أعتذر لهما عن عدم الاستجابة لوازع حفاوتهما التلقائية.. و ما دام الأمر كذلك فقد قرّرا أن يأتيا هما من أقصى الجنوب ذاك إلى ولاية إيلينوى لنقضّي جميعا يومين في رحاب مدينة شيكاغو.. و كذلك كان.. كان لقاؤنا في بهو الفندق الذي اخترنا أن نقيم فيه معا و لأنّ هذا الأخير يوجد في الشارع المقابل لبحيرة ميشيغان، إحدى البحيرات الخمس الكبرى التي تغطّي مساحة بحجم دول بكاملها، قادتنا مشيتنا المسترخية إلى كورنيش مدينة شيكاغو بطرقه الوسيعة و حدائقة النّضرة و ناطحات سحابه التي لا يحدّ سموقها النظر، و ذهابا و إيّابا كانت عيوننا ترنو إلى الميناء التّرفيهي الذي تجثم، أو تحطّ به أو تغادره، سفن الصيد أو النّقل أو التّنزه و بقدر ما تطّرد وتيرة حلول المساء تزداد أضواؤها اللّماعة وهجا في ذلك الأديم المائي الأخرس و اللاّنهائي.. مساء، و بدعوة كريمة منهما، كنّا نقتعد طاولة بمطعم كوبي أصرّا على أن نتناول فيه عشاءنا لكي أكتشف ميزة أخرى لكوبا القائمة سمعتها على قصب السّكر و التّبغ الفائق الجودة و أرشيف موسيقاها المدوّخة.. افترقنا في ساعة متأخرة من ليل شيكاغو الدافئ على أساس أن نلتقي صباحا لنزور متحفها الطبيعي فنرى أحفوراته الآيلة إلى مختلف الحقب الجيولوجية ثم لنتغذّى مع أستاذ مانويلا في مطعم جدّ قريب من المنزل الذي كان يقيم به باراك و ميشال أوباما قبل انتقالهما إلى واشنطن.. و حالما أنهينا غذاءنا دعانا الأستاذ الأمريكي إلى زيارة جامعة شيكاغو، الكائنة على مقربة من المطعم و من منزل عائلة أوباما، و بخاصة قسم اللاّهوت و التصوف الذي يعمل به.. ما رأيته من هندسة و معمار.. من أجنحة و قاعات.. من مختبرات و تجهيزات.. أمر ما كان له إلاّ أن يؤكّد لي، بالملموس، لماذا تؤمّم الجامعات الأمريكية، دائما و أبدا، المراكز الأولى في الترتيب العالمي الدّوري للجامعات، و قبله لماذا تجني أمريكا ثمار رقيّ متعاظم الشأن يطال شامل مناحي الحياة.. و لكم كانت غبطبتي كبيرة و أنا أشاهد في رفوف مكتب هذا الأستاذ مصنّفات و مجلات بالعربية تتناول جوانب في التراث الديني و الصوفي العربي – الإسلامي، و كان، قبل ذلك، قد حدّثني عن اهتمامه بالثقافة العربية - الإسلامية و عن بنته التي ابتليت هي الأخرى بهذا الولع الأكاديمي الذي انتهى بها إلى الاعتكاف، لسنوات، في مكتبة تمبوكتو تنقيبا عن عيون و درر من هذه الثقافة.. على ما عرفه هذان اليومان من حميميّة و من كثافة في التحرّك و الاستكشاف سيرين غطاء من غمّ شفيف على لحظة افتراقنا أخفقت معه الكلمات إخفاقا في التعبير عن أسى الوداع.. هما سيقفلان عائدين إلى ولاية نيو ميكسيكو بينما سآخذ طريقي من ولاية إلينوي، رفقة مبعوث منظّمي الملتقى، نحو ولاية ويسكنسن ثم ولاية مينيسوتا المحاذيتين للتراب الكندي.. و السيارة، رباعيّة الدّفع، تنتهب الأوتوستراد السريع في حين كان السائق الأشقر يبتسم لي، بين الفينة و الأخرى، و هو يشنّف أسماعه بأغنيات أمريكية ريفيّة مستلطفة، كانت تفد إلى عينيّ مشاهد متواترة لأمريكا أخرى مفارقة لتلك التي تشخّصها نيويورك و شيكاغو، فلا ناطحات سحاب و لا زحمة و لا اصطخاب و إنمّا هي، من جهة، ضفّة بحيرة ميشيغان بمياهها الزرقاء المستكينة، و من جهة أخرى براري مخضرّة و مزارع ذرة و مراعي أبقار "البوفالو" الوحشية و مساكن أنيقة مشتّتة في ذلك المهاد العدني البهيّ.. أمريكا ثانية، هادئة، صامتة، رعويّة، طازجة، إن لم أقل ساذجة، تطوي مسافاتها المنبسطة درّاجات "الهارلي دافيدسون" النّارية، رمز المغامرة و الانطلاق و الحرية التي صنعت المتخيّل الأمريكي الجمعي، لكنها تحوز على نصيبها من المنشآت التي توجد في كبريات المدن، من مستشفيات كبيرة و جامعات لائقة و أسواق كبرى و فضاءات ترفيه.. و بين الشطر الأول من برنامج الملتقى، الذي اختار شعارا له موضوع "الشعر و السلام" و الذي افتتح بكلمات لمنتدب الحكومة المحلّية و نائب الولاية في الكونغرس و رجال كنيسة و عرف قراءات شعرية و مداخلات نقدية و تقديمات كاليغرافية و أمسيات موسيقية و عروضا كوريغرافية و حفلات توقيع لأعمال شعرية و فنّية..؛ بمساهمة ممثّلي نحو عشرين دولة من آسيا و أروبا و إفريقيا و أمريكا الشمالية و أمريكا الجنوبية، من بينهم شاعر سوري مقيم بالولايات المتحدة و أنا، المقام في ولاية ويسكنسن و الشطر الثاني الذي أقيم في ولاية مينيسوتا، سيتاح لي كذلك أن أزور متحف الحرب الأهليّة الأمريكية و ألمس مدى هوس الأمريكيين بالذاكرة، و لو أنها ليست في عتاقة الذاكرتين، اليونانية و الإيطالية، و استحضار تاريخهم الطّري بجزئياته و تفاصيله الدّالة، و مصنع "جيلي بيلي" للحلويات التي لطالما ألقمت حبّاتها المتضائلة و الملوّنة فمي، عرضا، لتذوب لساعتها في لساني غير دار البتّة أن هذه الحبّات الهيّنة لتدرّ ملايين الدولارات، كأرباح، موطّدة لدى الأمريكيين، و شعوب أخرى كثيرة، حاجة استهلاكية مفتعلة.. أن أرى كنائس و صالات ثقافة و مقاصف تقدّم فيها فرجات موسيقية ممتعة.. منتجعات و حدائق حضريّة غنّاء كتلك التي تحضنها مينيابّوليس عاصمة ولاية مينيسوتا و التي تعدّ واحدة من بين أجمل حدائق العالم.. من عنت سهرة اختتام الملتقى التي شهدها أحد أفخم مدينة مينيابّوليس، و أيضا لطول المسار الذي قطعته الطائرة من هذه الأخيرة نحو نيويورك، عبر فيلاديلفيا، وصلت شبه منهدّ إلى مطار جون فيتزجيرالد كينيدي، و ما إن سجّلت حقيبتي حتى أخذت لي طاولة في إحدى مقاهي المطار و طلبت قهوة أمريكية في كوب كرتوني كبير الحجم.. بين رشفة و أخرى كنت أنظر، مرّة، إلى تلك الجموع الكثيفة من المسافرين الذين يكادون يحجبون، لتعدادهم، أرضيّة المطار.. كلّ و مقدمه أو وجهته، و أخرى أرقب فيها ساعتي منتظرا ساعة إقلاع الطائرة المغربية نحو الدار البيضاء.. في المقعد الوثير بطائرة الجامبو العملاقة سوّيت جلستي على أساس ليل داج، لا يني يزيح نهارا آخذا في الأفول، سيصادر منّي حتما بهجة الامتلاء، من عل، بمشهد أوقيانوس أقرب إلى الميثولوجيا منه إلى البداهة الجغرافية، ثم ها إني ألصق السمّاعة، الموصولة بعلبة الأغاني في هاتفي المحمول، بأذني و أطلق العنان للأغنية الرّخيمة: I Don’t want to miss a thing لفرقة Aero Smith الأمريكية من ألبومها Armagedon مستعيدا، في صمت ليل الأعالي، شريط ما عشته و خبرته و شاهدته على مدى أسبوعين مناوشا نفسي المتعبة بسؤال: ما الذي قد تكونه، يا ترى، أمريكا ؟ أيلتئم معناها، هي و لا بلد سواها، في الذّاكري أو في المرئي أم في كليهما ؟أفي المسافة بين خرجة الرئيس وودرو ويلسون إلى القارّة العجوز مبشّرا بديمقراطية أمريكا و قيمها و بين سهو الرئيس جورج بوش عن أين قد يكون أضاع مفتاح معتقل غوانتانامو ؟ .. بين انجذاب قادة شيوعيّين، من أمثال جوزيف بروز تيتو و نيكولاي تشاوشيسكو و ماوتسي تونغ..؛ إلى النموذج الأمريكي و بين بغضاء آخرين، من أمثال نيكيتا خروتشوف و هوشي منه و كيم إيل سونغ و فيديل كاسترو..؛ و زعماء وطنيّين متأخرين، من أمثال الفينزويلي هوغو تشافيز و البوليفي إيفو موراليس ؟ .. بين نجدتها لأمم و شعوب أروبا من بين فكّي كمّاشة آلة الحرب النازية و الفاشية و بين جرحيها التاريخيين الغائرين في بّيرل هاربور و مركز التجارة العالمي ؟ .. بين إلقاء الملاكم محمد علي لميداليته الذهبية التي حصل عليها بأولمبّياد روما في نهر التّيبر احتجاجا منه على مظالمها اللاّتغتفر في حقّ بني جلدته و بين شوفينيّة كوندوليزا رايس الأمريكية ؟ .. بين مهانة لوسي، أوّل أفرو – أمريكية تلتحق بالجامعة، قبالة بوّابة جامعة ألاباما و بين انقماط أجساد الملايين من فتية العالم بسترات و سراويل و أحذية و قفّازات مستنسخة عن تلك التي كان يرتديها مايكل جاكسون ؟ .. بين كالح أيّام الماكارثية و تلويث سمعة المئات من الكتّاب و الفنّانين المشكوك في ولائهم لأمريكا و بين عربدة آلاف المثليّين و السّحاقيات في شوارع و حدائق المدن الأمريكية ؟ .. بين منظر تلك المرأة البوسنيّة الجميلة، المنطوية على خجلها المريع، التي صادفتها تستجدي، كتابة، بقشيشا تسدّ به رمق صغارها الأربعة في أحد شوارع شيكاغو و بين ملايير الدولارات التي يقرّها الكونغرس سنويّا إكراما لدول حليفة و صديقة ؟ .. بين جحود بعض مبدعيها، كالشاعر عزرا بّاوند الذي سينحاز إلى أعدائها الفاشست و الشاعر ألان غينسبرغ الذي سيذمّها ذمّا في قصيدتيه الشهيرتين، "عواء" و "أمريكا"، و بين لجوء آخرين إليها، كالمنشقّين الروسيّين، الروائي ألكسندر سولجنستين و الشاعر جوزيف برودسكي ؟ .. بين بريق نياشين جنرالاتها الصّناديد - قياصرتها الميدانيّين، دوايت إيزنهاور و جورج بّاتون و جورج مارشال و ماك آرثور و بين ألق الخيال في أغنية "غريب في الليل" لفرانك سيناترا و فيلم "قصة الحيّ الغربي" لروبير وايز و قصيدة "سفر إلى الهند" لوولت ويتمان و رواية "الصخب و العنف" لوليام فولكنر و مسرحية "هبوط أورفيوس" لتينيسي ويليامس ؟ .. بين سمر ثيران "البوفالو" و بلق خيول "الموستانغ" البريّة في مروج أركنساس و مفازات أريزونا وبين بهرج تكنولوجيا التّسلية في ديزني لاند ؟ .. بين تكبيرة "هاليلويا" تتهادى مدوّية و شجيّة خلال قدّاس كنسي بهارلم و بين مهانة ملايين المهاجرين الأمريكيين اللاّتينيين في حواضر و قرى أمريكا ؟ .. بين تقطيبة مؤمنة من طائفة المورمون في ريف ميسوري و بشاشة الحسناء كيم كاردشيان تحت الأضواء الكاشفة لاستوديوهات تلفزيون الواقع ؟ .. بين ما لا يحصى من جوائز نوبل العالمية التي استحصدها أمريكيون أذكياء لقاء جهدهم العلمي المميّز في خدمة الإنسانية و بين ما لا يعدّ من قذائف النّابالم تسّاقط على أكواخ فقراء الفيتنام من حوّامات تنبعث منها موسيقى روك هادرة ؟ و إذ عسر عليّ أمر موضعتها في المسافة الأنسب لهويّتها المفتوحة، المتراكبة، المندلقة، قلت، و إغماضة مستحقّة تغالب أجفاني: بين غامر الأريحيّة و طافح الدّم تقع، إنها كلّ هذه الأشياء و أكثر، لكنّها أمريكا.. الجميلة.. أمريكا التي في البال.. مينيابّوليس / نيويورك 4 _ 5 شتنبر 2011

|

|

|

|

|

|

|

|

في

غضون هذا و ذاك استذكرت تلك الواقعة التاريخية

المفارقة، يوم أزمع الآباء المؤسّسون لأمريكا، و

قد حقّقوا لها استقلالها عن الإمبراطورية التي لا

تغيب عنها الشمس، على وضع لبنات الدستور و النظام

القضائي و التّعليمي و قوانين العمل و الإنتاج

وصولا إلى الرّاية و اللغة القوميّتين. و لأنه

كانت هناك، حينها، جاليّة ألمانية واسعة في أمريكا

فقد توزّعت الآراء بين اتخاذ إمّا الألمانية أو

الإنجليزية لغة قومية، و مع صعوبة الحسم في هذه

المأموريّة المصيرية فقد عهد إلى الكونغرس أن

يبثّ، عن طريق التّصويت، في شأن اللغة الرسمية

للأمريكيين فأسفر الأمر، و للمفارقة، عن فوز

الإنجليزية على الألمانية بصوت واحد يتيم.. فكلّما

استرجعت هذا الفوز الماكر إلاّ و انثالت على ذهني

صور أخمّنها للعالم و للتاريخ لو كان ذلك الصوت

الفريد، المغمور، قد انحاز، و لو لداع مزاجي ليس

إلاّ، إلى الألمانية، أو لن يكون لهذه الأخيرة

الآن عين السّطوة الكونيّة التي ترفل فيها

الإنجليزية ؟ أو لم تكن أمريكا لتنحاز، بدافع

الأخوّة اللغوية، إلى صفّ ألمانيا خلال الحربين

العالميّتين فيتّخذ المشهد الدولي لونا مغايرا

تنقلب معه السّياسات و التّوازنات و التّحالفات،

بل و المآلات، التي كيّفت هذا المشهد بدءا من

مطالع القرن العشرين ؟

في

غضون هذا و ذاك استذكرت تلك الواقعة التاريخية

المفارقة، يوم أزمع الآباء المؤسّسون لأمريكا، و

قد حقّقوا لها استقلالها عن الإمبراطورية التي لا

تغيب عنها الشمس، على وضع لبنات الدستور و النظام

القضائي و التّعليمي و قوانين العمل و الإنتاج

وصولا إلى الرّاية و اللغة القوميّتين. و لأنه

كانت هناك، حينها، جاليّة ألمانية واسعة في أمريكا

فقد توزّعت الآراء بين اتخاذ إمّا الألمانية أو

الإنجليزية لغة قومية، و مع صعوبة الحسم في هذه

المأموريّة المصيرية فقد عهد إلى الكونغرس أن

يبثّ، عن طريق التّصويت، في شأن اللغة الرسمية

للأمريكيين فأسفر الأمر، و للمفارقة، عن فوز

الإنجليزية على الألمانية بصوت واحد يتيم.. فكلّما

استرجعت هذا الفوز الماكر إلاّ و انثالت على ذهني

صور أخمّنها للعالم و للتاريخ لو كان ذلك الصوت

الفريد، المغمور، قد انحاز، و لو لداع مزاجي ليس

إلاّ، إلى الألمانية، أو لن يكون لهذه الأخيرة

الآن عين السّطوة الكونيّة التي ترفل فيها

الإنجليزية ؟ أو لم تكن أمريكا لتنحاز، بدافع

الأخوّة اللغوية، إلى صفّ ألمانيا خلال الحربين

العالميّتين فيتّخذ المشهد الدولي لونا مغايرا

تنقلب معه السّياسات و التّوازنات و التّحالفات،

بل و المآلات، التي كيّفت هذا المشهد بدءا من

مطالع القرن العشرين ؟  جوليا روبيرتس و إنجلينا جولي.. و كنوزا أدبية لا

تقدّر بثمن: أشعار روبرت فروست و وولت ويتمان و

إيميلي ديكنسون و إدغار ألان بّو و هنري دافيد

ثورو و هارت غرين و عزرا باوند و كارلوس وليمز و

سيلفيا بلاث و ألان غينسبرغ..؛ و روايات و قصص

هيرمان ميلفيل و جون شتاينبك و ويليام فولكنر و

سكوت فيتزجيرالد و جاك كيرواك و جون أوبدايك و

فيليب روث و بول أستر و سوزان سونتاغ و توني

موريسون و أليس وولكر..؛ و مسرحيات تينيسي ويليامس

و آرثور ميلر و إدوارد ألبي و يوجين أونيل..؛

أستحضر النكهة المأتميّة لموسيقى البلوز و الإخراج

الشاعري للأشرطة الهوليودية.. ثمرات "استوديو

الممثّل" في المجال السينمائي الأمريكي.. القدرة

التّخييلية و التصويرية اللاّفتة في الشعر و السرد

الأمريكيين".. و فذاذة "مسرح الأندرغراوند" في

المسرح الأمريكي، مثلما أستحضر أن مروري إلى

الثقافة الزنجية، سواء في شقّها العربي – السوداني

الضيّق أو في أفقها العالمي الأرحب، لسوف يتمّ عبر

قراءتي لنصوص أفرو – أمريكية، منها أشعار ستيرلينغ

براون و روايات جيمس بالدوين..

جوليا روبيرتس و إنجلينا جولي.. و كنوزا أدبية لا

تقدّر بثمن: أشعار روبرت فروست و وولت ويتمان و

إيميلي ديكنسون و إدغار ألان بّو و هنري دافيد

ثورو و هارت غرين و عزرا باوند و كارلوس وليمز و

سيلفيا بلاث و ألان غينسبرغ..؛ و روايات و قصص

هيرمان ميلفيل و جون شتاينبك و ويليام فولكنر و

سكوت فيتزجيرالد و جاك كيرواك و جون أوبدايك و

فيليب روث و بول أستر و سوزان سونتاغ و توني

موريسون و أليس وولكر..؛ و مسرحيات تينيسي ويليامس

و آرثور ميلر و إدوارد ألبي و يوجين أونيل..؛

أستحضر النكهة المأتميّة لموسيقى البلوز و الإخراج

الشاعري للأشرطة الهوليودية.. ثمرات "استوديو

الممثّل" في المجال السينمائي الأمريكي.. القدرة

التّخييلية و التصويرية اللاّفتة في الشعر و السرد

الأمريكيين".. و فذاذة "مسرح الأندرغراوند" في

المسرح الأمريكي، مثلما أستحضر أن مروري إلى

الثقافة الزنجية، سواء في شقّها العربي – السوداني

الضيّق أو في أفقها العالمي الأرحب، لسوف يتمّ عبر

قراءتي لنصوص أفرو – أمريكية، منها أشعار ستيرلينغ

براون و روايات جيمس بالدوين.. مذ

كان التاريخ إلاّ و كانت الحرية طاقته الدّافعة،

الخلاّقة، فهي أساس الابتكار و الإبداع و التقدم و

الاستقواء.. و هنا مكمن علوّ كعب أمريكا و نجاعة

طرائقها التّدبيرية للمجتمعي و الاقتصادي و

الحقوقي. فعلا ستتجرّع مرارة هزيمة الفيتنام و

تقف،لفترة، عاجزة أمام المدّ الثوري الاشتراكي

الذي اكتسح أجزاء من آسيا و إفريقيا و أمريكا

الوسطى.. ستحيا مذلّة حصار سفارتها في طهران بعيد

تحوّل إيران إلى العقيدة الخمينيّة، لكن إن هي

إلاّ سنوات قليلة حتى تسلّم الجمهوريون زمام

القرار في البيت الأبيض حاملين شعار استعادة

المهابة الأمريكية، حدّ التلويح بسلاح أكثر رعبا

تمثّله القنبلة النّيوترونية، و من ثمّ فبين أن

يرفع الرئيس رولاند ريغان عقيرته بالتهديد و

الوعيد تجاه ما صنّفه كإمبراطورية للشّر العالمي و

بين أن ينفتح القمقم الديبلوماسي للفاتيكان، تلك

القلعة الكهنوتية الضّارية، و يصطفّ عمّال ميناء

غدانسك البولوني، بزعامة النقابي ليش فاليسا، في

وقفتهم التاريخية الجسورة مندّدين بأوضاعهم

المزرية و معها أوضاع مواطنيهم كافّة.. سيكون

الانهيار الدراماتيكي لدول السّتار الحديدي، واحدة

تلو الأخرى، و لكأنّما هي، من فرط هشاشتها، قطع

دومينو لا غير، و كذا تفتّت جدار برلين، و ما هي

إلاّ سنوات أخرى إضافية حتى اندرج العالم قاطبة في

العصر الأمريكي، تتقاسمه إمبراطوريات – علامات:

تمثال الحرية و البّانتاغون.. ميكروسوفت و آيفون..

جينرال موتورز و أوبّرا وينفري.. قناة سي.إن.إن و

المغنّية السمراء بيونسي نولز.. مكتبة الكونغرس و

صواريخ توماهاوك.. الهامبورغر و نفّاثة إف 16..

حلويات "جيلي بيلي" و حوّامة الأبّاشي..

النّيويورك تايمز و مارلبورو.. هارفارد و ديزني

لاند.. بوينغ و برودواي.. مارتن لوكهيد و

البيزبول.. وادي السّيليكون و كازينوهات القمار

بلاس فيغاس.. موتورولا و البّوب كورن.. و ما لا

يحصى من الرمزيات - المنتجات المشفوعة بدمغة "صنع

في أمريكا".. فأيّ مفردة، و لو طائشة، يلهج بها

الناطق الرّسمي في المنصّة الصّحفية للبيت الأبيض

إلاّ و تؤخذ مأخذ الجدّ في أربعة أركان الكرة

الأرضية.. أيّما ضربة ملمس، و لو عشوائية، على

كمبيوتر في مكتب ما بوول ستريت إلاّ و ترتعد لها

فرائص الأبناك و الشركات العالمية و تقشعرّ لها

جيوب المتسوّقين في أرجاء الدنيا و مناكبها..

مذ

كان التاريخ إلاّ و كانت الحرية طاقته الدّافعة،

الخلاّقة، فهي أساس الابتكار و الإبداع و التقدم و

الاستقواء.. و هنا مكمن علوّ كعب أمريكا و نجاعة

طرائقها التّدبيرية للمجتمعي و الاقتصادي و

الحقوقي. فعلا ستتجرّع مرارة هزيمة الفيتنام و

تقف،لفترة، عاجزة أمام المدّ الثوري الاشتراكي

الذي اكتسح أجزاء من آسيا و إفريقيا و أمريكا

الوسطى.. ستحيا مذلّة حصار سفارتها في طهران بعيد

تحوّل إيران إلى العقيدة الخمينيّة، لكن إن هي

إلاّ سنوات قليلة حتى تسلّم الجمهوريون زمام

القرار في البيت الأبيض حاملين شعار استعادة

المهابة الأمريكية، حدّ التلويح بسلاح أكثر رعبا

تمثّله القنبلة النّيوترونية، و من ثمّ فبين أن

يرفع الرئيس رولاند ريغان عقيرته بالتهديد و

الوعيد تجاه ما صنّفه كإمبراطورية للشّر العالمي و

بين أن ينفتح القمقم الديبلوماسي للفاتيكان، تلك

القلعة الكهنوتية الضّارية، و يصطفّ عمّال ميناء

غدانسك البولوني، بزعامة النقابي ليش فاليسا، في

وقفتهم التاريخية الجسورة مندّدين بأوضاعهم

المزرية و معها أوضاع مواطنيهم كافّة.. سيكون

الانهيار الدراماتيكي لدول السّتار الحديدي، واحدة

تلو الأخرى، و لكأنّما هي، من فرط هشاشتها، قطع

دومينو لا غير، و كذا تفتّت جدار برلين، و ما هي

إلاّ سنوات أخرى إضافية حتى اندرج العالم قاطبة في

العصر الأمريكي، تتقاسمه إمبراطوريات – علامات:

تمثال الحرية و البّانتاغون.. ميكروسوفت و آيفون..

جينرال موتورز و أوبّرا وينفري.. قناة سي.إن.إن و

المغنّية السمراء بيونسي نولز.. مكتبة الكونغرس و

صواريخ توماهاوك.. الهامبورغر و نفّاثة إف 16..

حلويات "جيلي بيلي" و حوّامة الأبّاشي..

النّيويورك تايمز و مارلبورو.. هارفارد و ديزني

لاند.. بوينغ و برودواي.. مارتن لوكهيد و

البيزبول.. وادي السّيليكون و كازينوهات القمار

بلاس فيغاس.. موتورولا و البّوب كورن.. و ما لا

يحصى من الرمزيات - المنتجات المشفوعة بدمغة "صنع

في أمريكا".. فأيّ مفردة، و لو طائشة، يلهج بها

الناطق الرّسمي في المنصّة الصّحفية للبيت الأبيض

إلاّ و تؤخذ مأخذ الجدّ في أربعة أركان الكرة

الأرضية.. أيّما ضربة ملمس، و لو عشوائية، على

كمبيوتر في مكتب ما بوول ستريت إلاّ و ترتعد لها

فرائص الأبناك و الشركات العالمية و تقشعرّ لها

جيوب المتسوّقين في أرجاء الدنيا و مناكبها..